九游会(九游会真人游戏股份有限公司)J9-官方网站

在科技与娱乐深度融合的当下,虚拟人技术早已突破传统认知的边界,从实验室走向大众视野,甚至在影视工业中扮演着颠覆性角色。鲜为人知的是,这一技术曾深度参与全球现象级IP《复仇者联盟》的创作,为超级英雄的银幕呈现注入科技灵魂,重新定义了观众对“真实”与“虚拟”的认知。

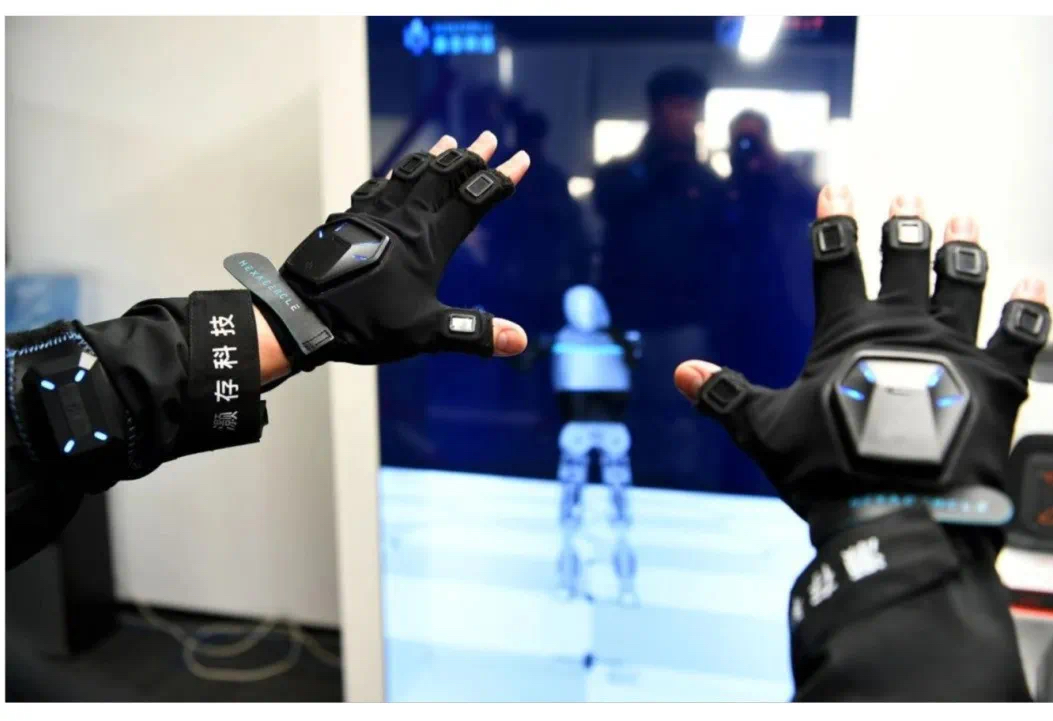

虚拟人技术并非新鲜事物,其核心在于通过计算机图形学、动作捕捉、人工智能等手段,构建具有人类特征的数字化形象。早期,该技术多用于游戏、动画领域,但随着《阿凡达》《猩球崛起》等影片的突破,其潜力逐渐被好莱坞重视。而《复仇者联盟》系列电影,则成为虚拟人技术从“辅助工具”升级为“核心角色”的关键试验场。

以《复仇者联盟3:无限战争》和《复仇者联盟4:终局之战》为例,反派角色“灭霸”的塑造堪称虚拟人技术的里程碑。演员乔什·布洛林通过动作捕捉系统完成表演,但其面部表情、皮肤纹理乃至肌肉运动,均由高精度面部扫描与AI算法实时生成。技术团队为灭霸设计了超过2000个面部控制点,使其在愤怒、微笑或沉思时,皮肤褶皱、瞳孔变化均符合物理规律,甚至超越了人类演员的生理极限。这种“数字人类”的呈现方式,让观众在惊叹于灭霸压迫感的同时,几乎无法察觉其虚拟属性。

此外,虚拟人技术还解决了影视创作中的“不可能任务”。例如,在《复仇者联盟4》中,钢铁侠与美国队长穿越回1970年的场景,年轻版的霍华德·斯塔克(钢铁侠之父)需与现代角色同框互动。传统化妆或替身技术难以满足需求,而虚拟人技术通过分析老照片、影像资料,重建了演员约翰·斯拉特里年轻时的面部模型,并融合其当下表演数据,最终呈现出毫无违和感的“时间穿越”效果。

虚拟人技术的应用,不仅提升了视觉效果,更重构了影视制作流程。传统特效需依赖后期逐帧修改,而实时渲染引擎与AI的结合,使导演在拍摄现场即可预览虚拟角色与真实演员的互动,大幅缩短制作周期。据工业光魔(ILM)透露,《复仇者联盟4》中虚拟人相关的镜头占比超过40%,但制作效率较前作提升30%。

更深远的影响在于,虚拟人技术降低了创作门槛。中小成本影片可通过标准化工具实现复杂特效,而演员的“数字分身”甚至能突破生理限制,完成危险动作或延续职业生涯。例如,已故演员保罗·沃克在《速度与激情7》中的“复活”,便预示着虚拟人技术对影视伦理与产业生态的潜在冲击。

如今,虚拟人技术已渗透至直播、教育、医疗等领域,但其在《复仇者联盟》中的实践,仍被视为行业标杆。随着元宇宙概念的兴起,虚拟人或将从“银幕角色”进化为“数字公民”,在虚拟世界中拥有独立身份与社交属性。而好莱坞的经验表明,技术的终极目标并非替代人类,而是拓展创作的可能性——正如灭霸那句“现实可以被我随意塑造”,虚拟人技术正在将这句话变为现实。

近日,随着元宇宙概念持续升温,虚拟人技术再次成为科技与娱乐领域焦点。记者深入调查发现,这一技术早在全球票房冠军《复仇者联盟》系列中便已九游会J9大放异彩,其应用深度与广度远超公众想象,甚至推动了整个影视工业的范式转型。

据工业光魔(ILM)技术团队披露,在《复仇者联盟3》中,反派灭霸的塑造全程依赖虚拟人技术。通过高精度面部扫描与AI动态模拟,灭霸的每个微笑或皱眉均由算法驱动,其皮肤质感、光影反射效果达到“以假乱真”级别。更令人惊叹的是,该角色在两部影片中的总镜头数超过2000个,但传统特效团队仅需10人即可完成后期制作,效率较《阿凡达》时期提升数倍。

“虚拟人技术解决了‘时间’与‘物理’的双重难题。”ILM视觉总监罗杰·盖耶特表示。在《复仇者联盟4》的“时间穿越”桥段中,年轻版霍华德·斯塔克的面部模型基于1970年代影像数据重建,而其表情与对话则由现代演员实时驱动,整个过程无需绿幕或替身,导演可即时调整镜头角度与光效,彻底颠覆了传统拍摄流程。

行业分析师指出,虚拟人技术的普及正重塑好莱坞权力格局。一方面,中小制片公司得以通过标准化工具挑战传统特效巨头;另一方面,演员需重新定义“表演”边界——其数字资产可能被长期存储并用于未授权作品,引发伦理争议。例如,斯嘉丽·约翰逊曾就《黑寡妇》流媒体发行问题起诉迪士尼,而虚拟人技术或使此类纠纷更加复杂。

技术提供商Epic Games透露,其虚幻引擎5已实现“所见即所得”的虚拟制作,结合AI训练的数字人类库,未来演员或仅需提供声音与表演数据,即可生成全息影像。这一趋势在《复仇者联盟》系列中已初见端倪:灭霸的配音演员乔什·布洛林曾坦言,“我仿佛在为算法‘代言’,它的表现时常超出我的预期。”

目前,全球虚拟人市场规模预计2025年将突破300亿美元,而影视领域仅占其15%。随着Meta、英伟达等科技巨头入局,虚拟人或从“银幕配角”晋升为元宇宙“核心居民”。正如《复仇者联盟》中钢铁侠的AI助手贾维斯所言,“未来已来,只是分布不均”——虚拟人技术,正在书写好莱坞乃至整个人类社会的数字新章。返回搜狐,查看更多

13647210798

13647210798

商务合作

商务合作 在线留言

在线留言 客服电话

客服电话